唐津焼とは

| 長い歴史の中で受け継がれた匠の技と 現代作家による新たな感性が育んだ、 |

|

|

| 表情豊かな唐津焼。 | ||

|

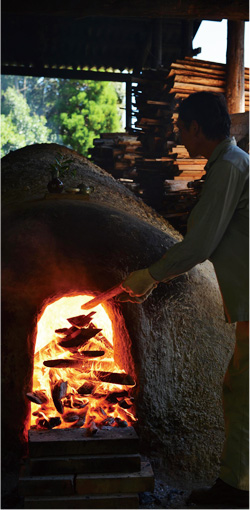

唐津焼の起源は諸説ありますが、室町時代末から桃山時代にかけて、岸岳城城主波多氏の領地で焼かれたことが始まりとされています。その後、豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に、朝鮮陶工を連れて帰り、その陶工たちが各地で窯場をつくり焼き始めたことで、唐津焼の生産量は拡大していきます。 登り窯や、蹴ロクロ、釉薬法など、朝鮮渡来の技術の導入によって作風や種類も豊かになり、全国に流通したことで唐津焼は日本を代表する焼物となり、西日本では焼物のことを「からつもの」と呼ぶほどまでに有名になりました。 また、古くから茶の世界では、「一井戸、二萩、三唐津」という茶碗の格付けがあるように、茶の湯の名品として多くの茶人に愛され、江戸時代には唐津藩の御用窯として発展しました。その後、藩の庇護を失った唐津焼は衰退しますが、人間国宝の中里無庵が古唐津の技法を復活させ、勢いを取り戻しました。 現在では、70以上の窯元が唐津市内に点在します。長い歴史の中で培われた先人の技を継承し、現代作家の新たな感性を取り入れることで、それぞれの窯元に独自の作風が生まれています。この伝統と革新の中で育まれた多彩な表情こそが、世界中のファンを虜にする唐津焼の魅力なのです。 |

||

絵唐津(えがらつ)

比較的鉄分の少ない薄茶色の素地に鬼板(おにいた)と呼ばれる鉄絵具で文様を描き、長石釉や土灰釉などの透明の釉薬を上から薄くかけて焼いたものを指します。草、木、花、鳥、人物や線文・幾何学文など、陶工の生活の身近にあるものが指や筆で描かれており、素朴ながら繊細で力強い表情を生み出しています。 唐津焼の中ではもっともポピュラーな種類とされており、向付や皿、鉢などに多く用いられています。 |

斑唐津(まだらからつ)

藁灰(わらばい)などを混ぜた失透白濁する釉薬をかけたもので、粘土中の鉄分や窯を炊く燃料である松の灰が溶け出し、乳白色の表面に青や黒の斑点がぽつぽつと現れることからそう呼ばれています。別名「白唐津」とも呼ばれています。 唐津焼発祥の地とされる岸岳窯で16世紀に始まったと推測され、当時の斑唐津を再現しようと現代の多くの作家が挑戦を続けています。茶碗や猪口(ちょこ)に多く用いられています。 |

黒唐津(くろからつ)

鉄分を多く含んだ黒釉をかけて焼いたものを指します。鉄分を多く含む岩石を砕いて、土灰釉(どばいゆう)に混ぜたもの、胎土に鉄分が多く釉色が黒みがかるもの、鉄分の多い泥を化粧がけするものなど様々な技法があり、多くの窯で焼造されてきました。 鉄分の量や酸化の度合いにより、飴色や柿色、黒褐色など幅広い色彩を生み出しますが、全て黒唐津と呼ばれています。ぐい呑みや片口、皿として広く用いられています。 |

朝鮮唐津(ちょうせんがらつ)

鉄分の多い鉄釉(黒釉または飴釉(あめゆう))と藁灰釉を上下・左右にかけ分けて焼いたものを指します。鉄釉の黒と藁灰釉の白の美しいコントラスト、境界に生まれる青や紫、黄色などの繊細な色や流れ落ちる多彩な表情が特徴的であり、表面に現れるその変化は自然の風景に見立てた「景色」を表現しています。 景色を愛でる茶陶の世界で重用されており、水差し・花入れ・徳利など、茶器として多く用いられています。 |

三島(みしま)

器がまだ生乾きのうちに印花紋、線彫、雲鶴(うんかく)などの文様を施し、化粧土を塗った後、削りまたは拭き取り仕上げを行い、長石釉や木灰釉をかけて焼いたものを指します。象嵌(ぞうがん)の一種であり、唐津では江戸時代に生産が始まりました。 朝鮮の李朝三島の技法を伝承したことから、三島唐津と呼ばれています。茶碗などの茶器によく用いられ、日本の多くの産地にその類型を見ることができます。 |

粉引(こひき)

褐色の粘土を使い、素地がまだ生乾きのうちに白色の化粧土を全面にかけて乾燥させた後、長石釉や木灰釉をかけて焼いたものを指します。白い粉が吹いているような風合いから、この名がついたと言われています。 粉引は、高麗茶碗に用いられていた技法の1つで、古く朝鮮のものに名品が多くみられますが、古唐津諸窯では生産されていませんでした。近代になって取り入れられた、唐津焼では比較的新しい技法です。 |